Schloss Schillingsfürst & Franz Liszt

Eine enge Verbindung zu Ort und Schloss

Der ungarische Klaviervirtuose uns Komponist Franz Liszt war mit über 1.300 Werken einer der produktivsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Seine Lebens- und Schaffungsgeschichte ist eng mit Schillingsfürst und vor allem mit dem Schloss Schillingsfürst sowie der Adelsfamilie Hohenlohe-Schillingsfürst verknüpft.

Die Beziehungen zwischen dem überragenden Tonkünstler Franz Liszt und dem Haus Hohenlohe wird in zweifacher Weise deutlich:

Kardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst

Die erste Verbindung ist die Freundschaft zwischen Franz Liszt und dem Kardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst.

Diese manifestiert sich an zwei Orten der Begegnung: Einmal in Schillingsfürst, wo Franz Liszt den Kardinal mehrmals besuchte, zum andern war Liszt häufig Gast in der Villa d’Este nahe Rom, der Dienstwohnung des Kardinals.

Marie zu Sayn-Wittgenstein

Die zweite bedeutende Beziehungsschiene zwischen Liszt und dem Haus Hohenlohe geht über Wien. Durch die Heirat zwischen Fürst Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1859) und Marie zu Sayn-Wittgenstein, der Tochter der Liszt-Lebensgefährtin Carolyner zu Sayn-Wittgenstein, besteht eine weitere Verbindung zwischen Liszt und der Hohenlohe-Familie. Constantin war als Obersthofmeister zweiter Mann am Wiener Hof nach Kaiser Franz Joseph I. Unser heutiger Schlossherr Constantin ist sein Ur-Ur-Enkel. Damit strahlt die Person Liszt direkt in die Familie Hohenlohe hinein.

(Gemälde von Franz Liszt, erstellt vom Künstler Henri Lehmann, 1839)

(Vom Künstler Reiner Grunwald erstellte Gemälde von Franz Liszt, von Kardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst und von der Lebensgefährtin von Franz Liszt, der Fürstin Carolyne zu Sayn-Wittgensein mit ihrer Tochter Marie auf dem Schoß. Zu besichtigen im Liszt-Zimmer.)

Kardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst:

Freund und Mäzen von Liszt

Kardinal Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst war Kurienkardinal und ein wichtiger Mann im Leben von Franz Liszt – er war Mäzen und Freund.

Am 25. April 1865 empfängt Liszt im Vatikan von Kardinal Karl Gustav zu Hohenlohe-Schillingsfürst die Tonsur und die erste Niedere Weihe. Im Juli des gleichen Jahres hält sich Liszt in der Villa d’Este in Tivoli beim Kardinal auf und erhält dort drei weitere Niedere Weihen.

Nicht nur in unmittelbarer Umgebung des Künstlers zerbrach man sich den Kopf über Liszts Beweggründe zu diesem Schritt. Der Einfluss Carolyne von Sayn-Wittgenstein mag eine entscheidende Rolle gespielt haben. (Quelle: Burger, Ernst: Franz Liszt. Die Jahre in Rom und Tivoli, Mainz 2010, S. 96)

Ab 1867 war Liszt öfter beim Kardinal Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst zu Besuch, dieser stellte ihm eine ruhige Wohnung in der Villa d’Este in Trivoli zur Verfügung.

In dieser Umgebung ließ sich Franz Liszt zu dem Klavierzyklus „Années de pèlerinage“ inspirieren. Darin enthalten sind „Den Zypressen der Villa d‘ Este“ und die „Wasserspiele der Villa d‘ Este“. Hier gab er 1879 auch eines seiner letzten Konzerte.

Liszts Lebensgefährtin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein und ihre Tochter Marie

Carolyne zu Sayn-Wittgenstein lernte Franz Liszt 1847 bei einem Benefizkonzert in Kiew kennen und begeisterte sich sofort für seine Musik, sie wurde seine Lebensgefährtin und lebte ab 1848 zusammen mit ihrer Tochter Marie mit Liszt in Weimar, wofür sie ihren Gatten Prinz Nikolaus zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg verließ. Hier lebte das Paar zwölf Jahre lang zurückgezogen, diese Zeit gilt als die produktivste Schaffensphase von Liszt.

Marie zu Sayn-Wittgenstein (geb. 1837), die Tochter von Carolyne, wuchs in Weimar bei ihrer Mutter und Franz Liszt in einem kreativen und musikalischen Umfeld auf. Sie heiratete 1859 hier Prinz Konstantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst und siedelte mit ihm nach Wien über, wo dieser als österreichischer Hofbeamter später zum Ersten Obersthofmeister des Kaisers Franz Joseph I. berufen wurde und zugleich wurde das Paar in persönlichen Fürstenstand erhoben.

Liszt und Carolyne planten ebenfalls zu heiraten. Hierfür erreichte Carolyne nach einer gütlichen Einigung 1855 auch eine Scheidung nach protestanischem und russisch-orthodoxem Recht von Prinz Nikolaus. Nun fehlte noch für Liszt und Carolyne, beide gläubige Katholiken, die Annullierung ihrer ersten Ehe durch den Papst, wofür sich Carolyne 1860 nach Rom begab und dies auch erreichte.

Eine geplante Hochzeit zwischen Liszt und Carolyne am 22. Oktober 1861, dem 50. Geburtstag von Liszt, fand in Rom doch nicht statt, da Verwandte beim Papst Pius IX. eine Revision erwirkten.

Das Scheitern der Ehe entfremdete das Paar, sie blieben jedoch bis zum Tod verbunden.

Nach dem Tod von Franz Liszt 1886 wurde Carolyne seine testamentarische Alleinerbin. Dieses Erbe ging nach ihrem Tod 1887 auf ihre Tochter Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst über, die das Liszt-Erbe als Schenkung an Großherzog Carl Alexander übergab.

Meilensteine und Stationen in Schillingsfürst

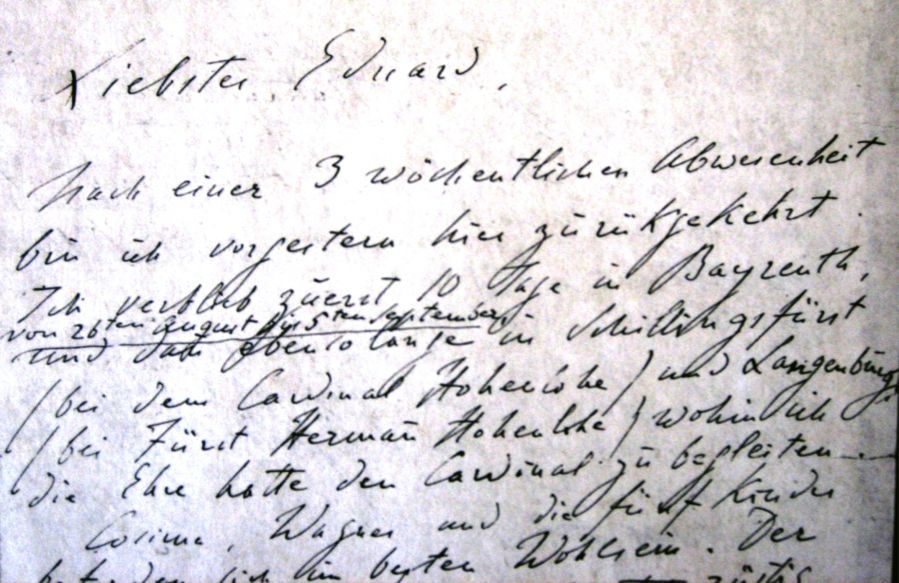

Zahlreiche wichtige Stationen im Leben von Franz Liszt zeigen seine Verbundenheit mit Schillingsfürst:

Widmungen von Franz Liszt

Dem Haus Hohenlohe-Schillingsfürst hat Franz Liszt zahlreiche seiner Kompositionen gewidmet (Searl/Raabe).

Liszt-Denkmal im Kardinalsgarten von Schloss Schillingsfürst

Zum Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit mit Franz Liszt ließ Kardinal Karl Gustav zu Hohenlohe Schillingsfürst am 10. Juli 1884 ein Denkmal errichten. Es ist das einzige, das schon zu Lebzeiten des Komponisten errichtet wurde. Die Bronzebüste wurde 1881 von Jacob Moses Ezekiel geschaffen.

Als Ezekiel Liszt um diese Handhaltung bat, erklärte sich Liszt einverstanden: „Mit dieser Hand habe ich schließlich schon einen ganz schönen Lärm in der Welt verbreitet.“

Kardinal Hohenlohe besaß eine Ausführung der Büste in Marmor.

(Quelle: Burger, Ernst: Franz Liszt. Die Jahre in Rom und Tivoli. Mainz 2010, S. 194f.)

Bericht „Fränkischer Anzeiger“ über die Einweihung des neuen Denkmals: „Schillingsfürst, 11. Juli. Gestern Mittag fand hier die Einweihung des von Sr. Eminenz, dem Kardinal von Hohenlohe-Schillingsfürst, dem Tonkünstler „Franz von Liszt“ gesetzte Denkmal statt. Der Gesangverein hatte den musikalischen Teil übernommen und zog die Fahne unter den Klängen eines Marsches zum Denkmal, welches mit lebenden Zierpflanzen festlich dekoriert war. Der Verein trug hier mit Instrumentalbegleitung (Musikkorps des II. Ulanenregiments) den schönen Chor „Des Sängers Gebet“ von Kösporer vor, nach dessen Beendigung Herr Direktor Förtsch als Vertreter des Herrn Kardinals von Hohenlohe folgende Ansprache hielt: „Verehrte Anwesende! Der Mann, vor dessen Büste wir uns hier versammelt haben, steht Sr. Durchlaucht, Herrn Kardinal von Hohenlohe nahe als Freund und Künstler. Deshalb ließ Se. Eminenz dieses Denkmal errichten. Wenn Sie sich nun hier versammeln, um dem Freunde des Herrn Kardinals, dem berühmten Tonkünstler Franz von Liszt eine Ovation darzubringen, so ehren Sie sich nicht nur selbst, sondern bekunden, dass Sie Sinn für die Intentionen haben, deretwegen dieses Denkmal gesetzt wurde. Ich, als Vertreter Sr. Eminenz sage Ihnen dafür meinen besten Dank und empfehle das Denkmal Franz von Liszt’s Ihrem Schutze und Wohlwollen.“

Buch "Franz Liszt und Hohenlohe-Schillingsfürst"

Mehr über die interessante Verbindung zwischen Franz Liszt und dem Hause Hohenlohe-Schillingsfürst sowie über das Leben des Komponisten erfahren Sie in dem Buch "Franz Liszt und Hohenlohe-Schillingsfürst" von Claudia Heß-Emmert.

"Franz Liszt und Hohenlohe"

Autorin Claudia Heß-Emmert

Erscheinen 2011

ISBN 9783927374904

Unser Dank für die Unterstützung:

Wir danken Frau Evelyn Liepsch, Mitarbeiterin des Goethe- und Schiller-Archivs (Liszt-Nachlass), für ihre Hilfe bei den Recherchearbeiten, für die Bereitstellung vieler Dokumente und für die stets freundliche und ausführliche Beratung.